総じていい大会だったという印象だ。準々決勝、準決勝はそれを象徴するかのような熱戦だった。

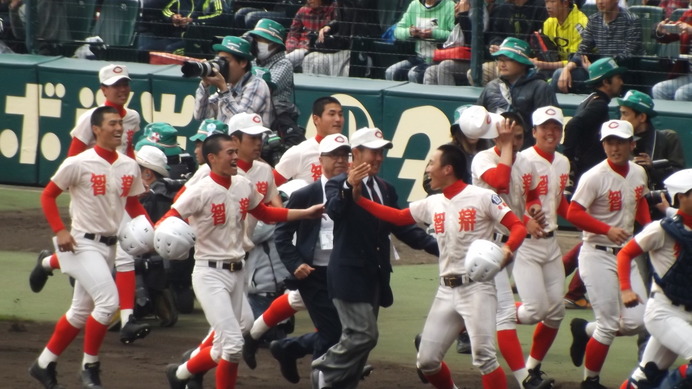

■智弁学園の2試合連続のサヨナラ勝ち

優勝した智弁学園(奈良)の準決勝、決勝と2試合連続のサヨナラ勝ちという戦いぶりは見事だった。5試合を投げ切ったエース村上頌樹の粘りの投球は高く評価されていいだろう。ストレートの球速は140キロ前半で、制球もよく安定感は十分だった。ボールの回転がいいので、球速以上に球が伸びているように感じられる。いわゆる、キレのいいストレートが投げられる投手だ。キャッチャー岡澤智基とコンビネーションもよくやはり優勝するにふさわしいバッテリーだった。

準決勝では毎回チャンスを作りながらも得点に至らず苦しんだが、最後の最後に4連打した集中力は見事だった。いずれにしても2試合連続のサヨナラ勝ちは何よりも勝負強さの証明であろう。小坂将商監督が「日本一を獲りにいくぞ」と公言して、それを果たしたチームだった。小坂監督は試合前のシートノックでは左右両方で打っているが、指導者になってからあえて左打ちもマスターしたということだ。

古豪の高松商は55年ぶりの決勝進出でオールドファンを喜ばせただけではなく、高校野球新時代に新しい一歩を踏み出したともいえる。昨秋の明治神宮大会の優勝が、決してフロックではなかった。確かな古豪復活の足取りの証しだったのだ。

高校野球ファンの詰めかけた阪神甲子園球場

■公立商業校の奮闘

準決勝では、力では上かと思われた秀岳館(熊本)に対しても臆することなく、真っ向から立ち向かい、延長の末に強打で突き放した攻撃力は見事だった。四番を打った植田響介、六番の植田理久都と兄弟で本塁打を記録するなど話題も提供した。そして、なんといっても浦大輝の好投が光った。

何より私学勢が圧倒的に力を示すようになってきている近年の高校野球にあって、伝統校でもある地場の公立商業校が、これだけの素晴らしいチームとして甲子園で堂々とした試合をしたことが素晴らしかった。

2年ぶりの優勝を逃した龍谷大平安(京都)も好チームだった。地区大会では出場校中最高の3割7分5厘で打撃のチームと思われがちだが、甲子園では市岡奏馬投手を中心とした確かな守りのチームだった。市岡は左腕からスライダーを武器にコースを投げ分けるが、スライダーの請求が少し甘いと思えば、チェンジアップ中心に切り替えるなど試合中に修正する能力も素晴らしかった。龍谷大平安はこの大会で3勝を挙げ、甲子園通算99勝となり100勝まであとひとつに迫った。

枚方ボーイズ出身の選手を中心に「3年で全国制覇」を掲げて鍛冶舎巧監督が作り上げた秀岳館は力強さとたくましさ、したたかさが同居するチームだった。パワーヒッターが多いが、追い込まれるとノーステップに切り替えてファウルして粘るなど、相手にとって嫌な野球を徹底していた。

■近畿勢がベスト8に4校

春夏通じて初出場の明石商(兵庫)も好チームだった。優勝候補の筆頭とまで言われていた東邦(愛知)を完封した吉高壮投手のスプリットはスカウト陣も高く評価していた。大学野球でもすぐに通用しそうな切れ味だった。市立校として地元でも人気校だが、創部以来63年目の悲願達成は、甲子園にも大きなインパクトを与えてくれた。

バントなどを駆使した狭間善徳監督の徹底した丁寧な野球が功を奏した。手に汗握る延長戦となった龍谷大平安との試合は、観る者にも感動を与えるものだった。同じく初出場の滋賀学園(滋賀)も、甲子園2勝は立派だった。滋賀県にまた新たな勢力登場という印象である。

連覇に挑んだ敦賀気比(福井)を2回戦で下した海星(長崎)は、準々決勝では高松商と大味な乱戦で敗退したものの、センターに大きな一発を放り込んだ永石拓武を中心とした打線は力強かった。リードオフマンの服部貫大も好選手だった。

ベスト8には近畿勢が4校残り、しかも準々決勝前半の2試合でぶつかり、さながら近畿大会の様相にもなった。そのベスト8に近畿ナンバー1の大阪桐蔭(大阪)の姿がなかったのは、木更津総合(千葉)の関東1位校としての意地でもあろうか。秀岳館に最後はねじ伏せられた感じだったが、唯一の東日本勢としてベスト8に残った。早川隆久投手も前評判にたがわぬ好投手だった。

智弁学園の人文字

センバツの特徴でもある21世紀枠代表校は、小豆島(香川)と釜石(岩手)との対戦もあったし、長田(兵庫)も海星に敗れはしたものの、投打の軸である園田涼輔が期待通りの活躍だった。

大会前の優勝候補として3強に挙げていた大阪桐蔭、東邦、敦賀気比がいずれもベスト8にも届かなかったが、終わってみれば勝ってしかるべきチームが残った。意外にも初めての決勝進出となった智弁学園だったが、甲子園の実績という点においては和歌山に先を越されていた感もあった。それでも今回の優勝は「C」の人文字応援とともに、奈良の智弁学園の存在感を十分に示したものであった。